2023年12月17日下午,第三届老龄中国发展大会“青年学者论坛”在复旦大学成功召开。论坛包括上、下半场,分别由复旦大学社会发展与公共政策学院青年副研究员王雪辉和中国人民大学老年学研究所副教授张航空主持。哈尔滨工程大学社会学院教授王军、中国老龄科学研究中心研究员伍小兰、中国人民大学社会工作系副教授谢立黎、华东师范大学社会发展学院教授卿石松、杭州师范大学公共管理学院教授张祥晶、浙江大学共享与发展研究院副教授杨一心担任本场点评专家。十六位发言嘉宾做研究汇报。

武汉大学全球健康研究中心副研究员陈昫汇报了“医养结合:服务能力与机构治理”。通过一个核心、两个机制、三类服务、四项驱动、五种困境总结湖北省医养结合机构服务能力的特点。提出培育医养文化、巩固服务基础和加强照护服务队伍建设。

首都经济贸易大学劳动经济学院副教授王永梅汇报了“居家和社区养老服务改革试点的政策效应评估”。研究发现居家和社区养老服务改革试点改善了老年人的精神健康、扩大了老年人社交网络,且该影响对于女性老人和自理老人尤为显著。

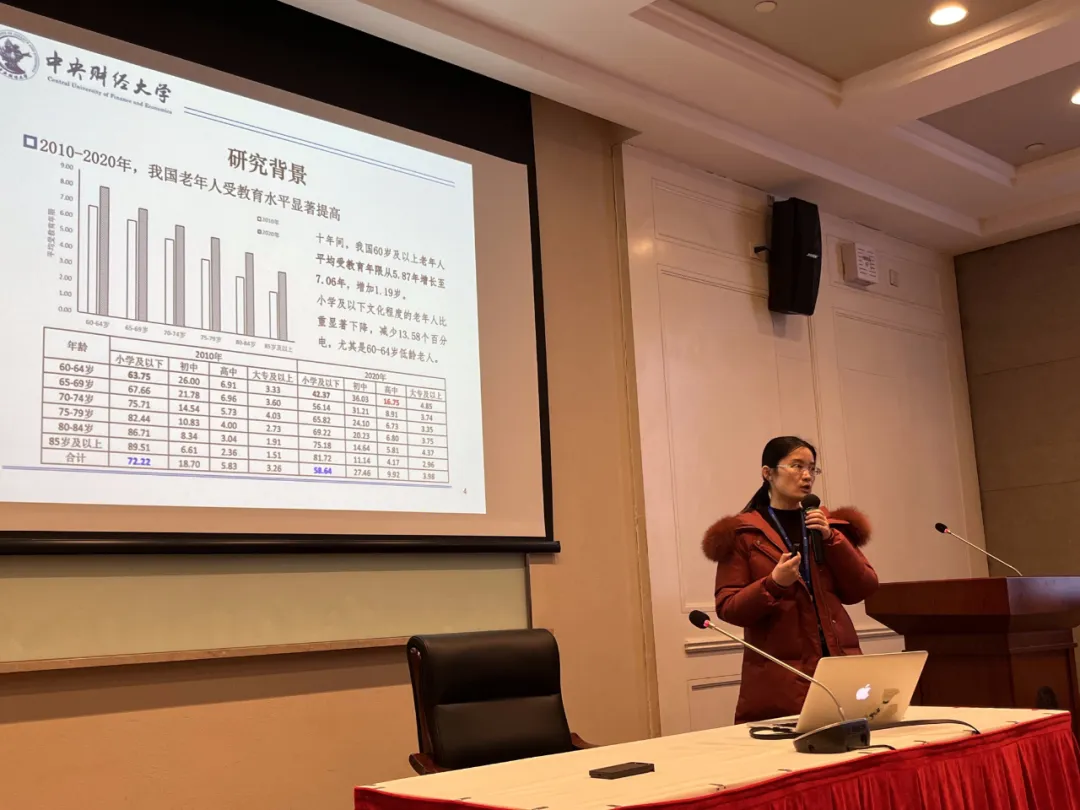

中央财经大学社会与心理学院副教授张现苓汇报了“子女特征对中老年人金融市场参与的影响——金融素养的调节作用”。研究认为我国中老年人的金融市场参与水平日益普遍,且受子女的数量、结构、婚姻状态和自身的金融素养影响。

上海工程技术大学养老服务管理专业副研究员崔开昌汇报了“中国式现代化养老服务体系建设:何以可能?何以可为?”。提出以养老服务整合协同为目标,构建“未来式、开放型”“普惠型、多样化”“连锁式、品牌化”“民族风、本土化”“绿色化、安全型”五大发展路径。

复旦大学社会发展与公共政策学院青年副研究员张琳琳汇报了“我国城镇职工退休行为的合理性评价研究——基于健康异质性的视角”。从健康异质性视角,提出了考察个体退休选择行为是否合理的评价方程,用以识别“健康早退”现象,减少或消除该现象可以在应对人口老龄化及劳动力供给不足方面起到立竿见影的作用。

苏州大学社会学院讲师李曼汇报了“照护视域下的老年人安宁疗护服务——理论解构与发展路径”,提出在照护视域下需进一步完善政策支持体系、规范服务供给、创造社会氛围、鼓励个体参与以实现安宁疗护服务的可及性、可获得性、可接受性和有效性。

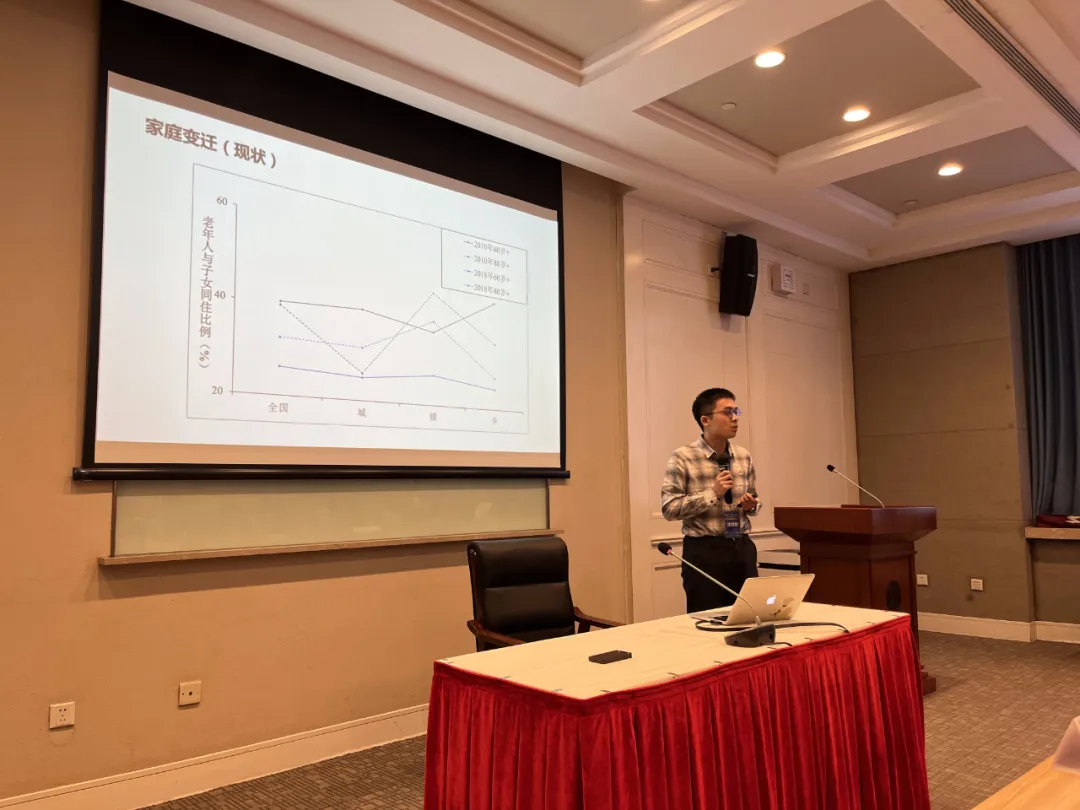

杭州师范大学公共管理学院讲师沈凯俊汇报了“空巢的概念系统与空巢老人的生活质量分析”。提出“泛空巢家庭”概念框架,以居住距离为切入点研究空巢对老年生活质量的影响效应,对相对空巢优势提出了理论解释。

复旦大学老龄研究院博士后王倩汇报了“主动健康视域下的健康老龄化:如何实现从理念到模式的转变”。从精准预测健康、开展个体社区健康干预、以健康结果为导向的支付机制入手,对“主动健康”模式的实现路径展开详细介绍。

上海大学社会学院社会工作系副教授阳方汇报了“老年人孤独感生成机制及服务启示”。提出生命历程风险与生命历程资本之间的张力会形塑老年人的孤独感,未来需要从生命历程视角以及社会生态视角来看待老年人的孤独感。

华东理工大学社工系副教授王宁汇报了“为老社会设计何以可为?基于案例文本的内容分析”。提出为老社会设计的概念框架涵盖个体与家庭、社区与代际融合、公众与社会三个主要层面。需以社会工作为视角,推进多种面向公众与社会领域的为老设计。

复旦大学全球公共政策研究院青年副研究员叶欣汇报了“长期护理保险对中国老年人健康的影响:基于面板数据的分析”。研究发现长期护理保险显著改善老年人自评健康和认知功能,其效果在有身体或智力残疾的老年人中尤为明显。需进一步完善长期护理政策。

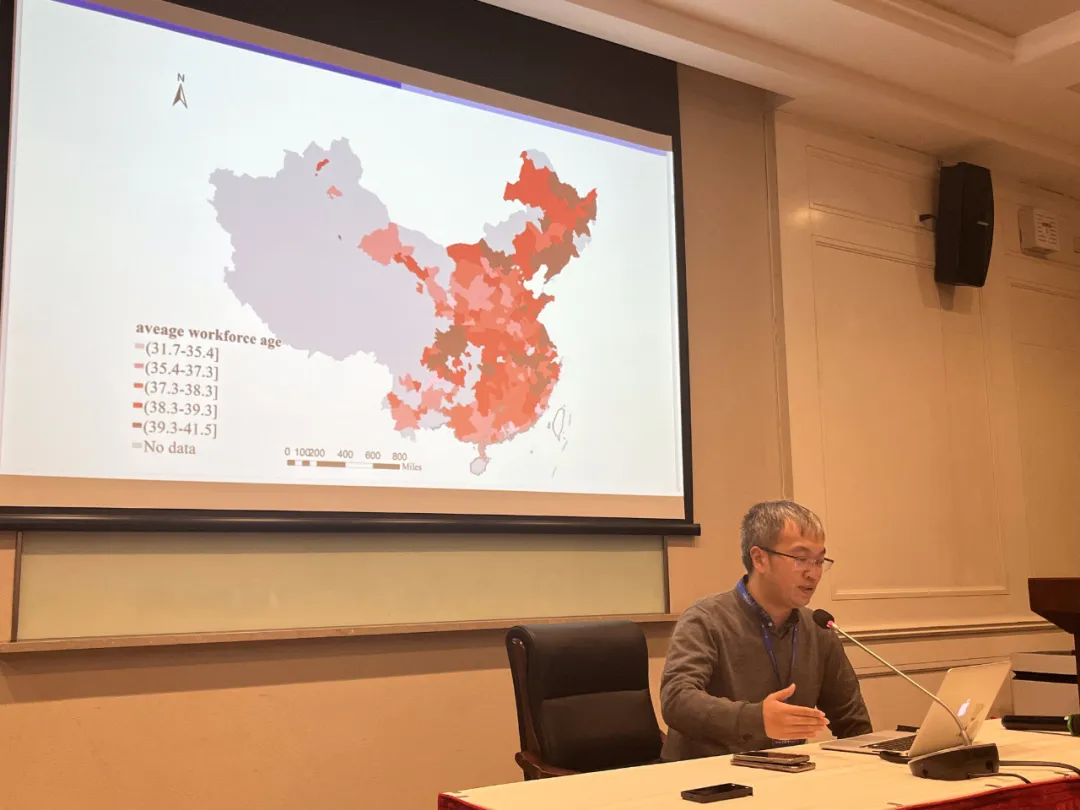

昆山杜克大学应用经济学系助理教授张晓晨汇报了“人口老龄化阻碍了区域创新吗?年龄互补和替代关系的视角”。研究发现年轻劳动力和年老劳动力在区域创新方面以替代关系为主,中年劳动力和年老劳动力则存在互补关系。

上海师范大学哲学与法政学院讲师张娟汇报“上海市机构养老服务现存问题及对策探析”。研究提出深化医养结合、适度发展中端养老机构、促进养老资源的空间流动、提升服务人员的专业水准及激励机制的方案。

复旦大学老龄研究院博士后艾静怡汇报了“退休行为与家庭金融资产配置”。研究发现风险性金融资产配置比例在更晚出生以及更高受教育程度人群中更高;退休行为对金融资产投资的种类产生了显著影响,且存在性别差异。

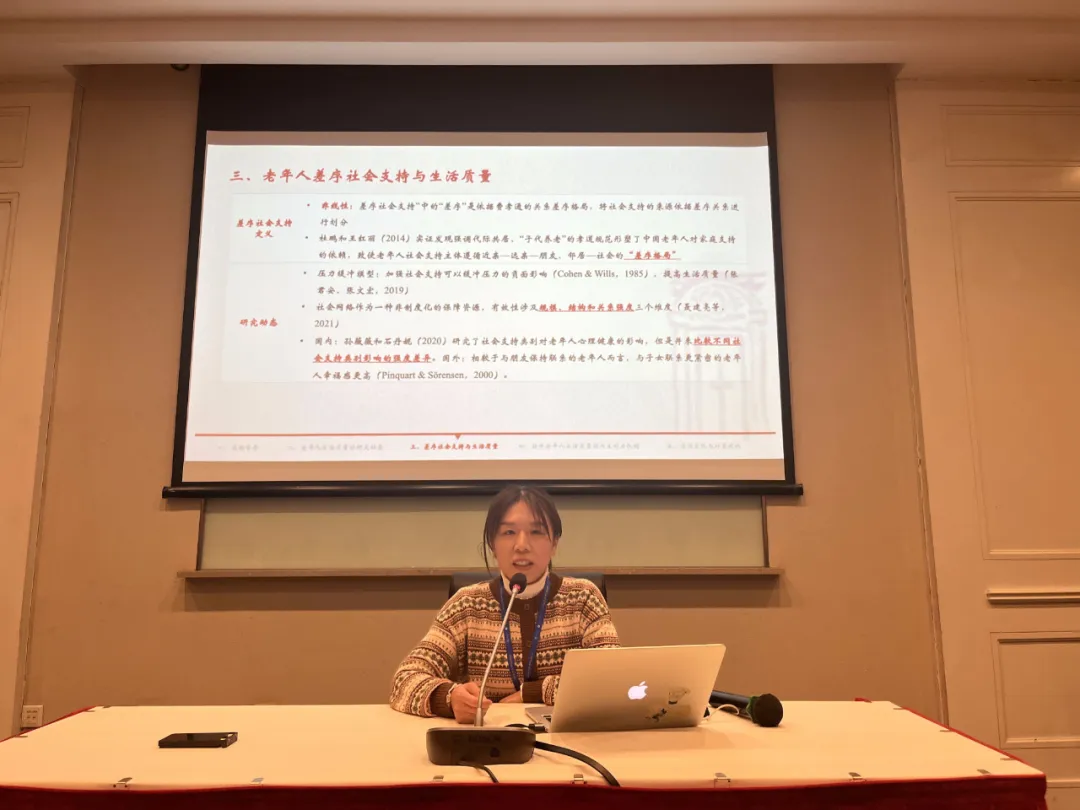

上海市委党校社会学教研部博士后李安琪汇报了“老年人心理韧性、差序社会支持与生活质量”。研究指出不同类型情感支持网络对老年生活质量的影响强度具有“近亲缘”和“近地缘”的特征。建议健全老年人社会保障机制、开展人口全生命周期的心理韧性提升教育与培训计划,以及探索老龄社会内生发展模式。

中山大学社会学与人类学学院助理教授杨玲汇报了“数字普惠金融对中国老年人福利的影响”。研究发现,数字普惠金融有助于改善老年人的抑郁程度和自评健康;在农村、非多维贫困的老年群体中影响显著;该影响对老年人抑郁程度随着时间的推移有所减弱,但对其自评健康的影响存在累积作用。

最后,六位评议人针对以上十六位青年学者的研究汇报,从选题角度、方法使用以及现实意义上给予肯定,同时就进一步推进研究细化提出建议。

(通讯员:孙昕、于和硕、于涵)