一、研究背景

中国生育率在半个多世纪里完成了从高到低的转变,并在低水平保持多年。基于生育率在更替水平下的长期停滞在人口老龄化、劳动力萎缩、社会福利系统负担等方面造成的深远影响,低生育率国家都力图理解低生育率的形成机制并思考积极应对策略。

已有大量文献从经济、行为、文化和政策等诸多角度对生育率变化历程及相关因素进行了深入考察,并形成许多的解释框架。这些进展无疑极大丰富了我们对不同社会背景、不同发展阶段的生育率下降的认识,但是对于长期低生育率停滞,生育率下降的解释逻辑却力所不逮。人们或许会因为种种原因选择少生,但是整个社会并没有彻底沦落到全然不生的程度,似乎有一种力量在给人类生育率“托底”,尽管不同国家生育率的底部不尽相同。所以,对于生育率停滞,我们一方面需要更多的观察和思考,另一方面也需要探索新的考察角度。

研究为人父母的幸福效应有助于理解生育决策,了解人们是否能够满足成为父母的共同愿望,并提出改善父母条件的政策。人类有追求终极的、抽象的生命意义的能力和冲动,并且力求理解作为父母的角色,学习如何更好地履行这一角色。现代化进程中生育作为族群繁衍的集体功能转变为个体事务,个体越来越看重生育带来的心理和生活感知。在中国,近代以来的价值系统也形成了传统与现代的“双重本体”,新世代更在意养育子女对自身的意义感和情感价值。生育的幸福效应在个体生育决策中的作用在不断凸显。鉴于此,本文利用中国家庭追踪调查(China Family Panel Studies,CFPS)多期数据,在中国社会情景下,考察生育事件发生前后个体主观幸福感的变化轨迹,并探索其对理解低生育率的意义。

二、研究发现

(一)生育事件的幸福效应:平均效应

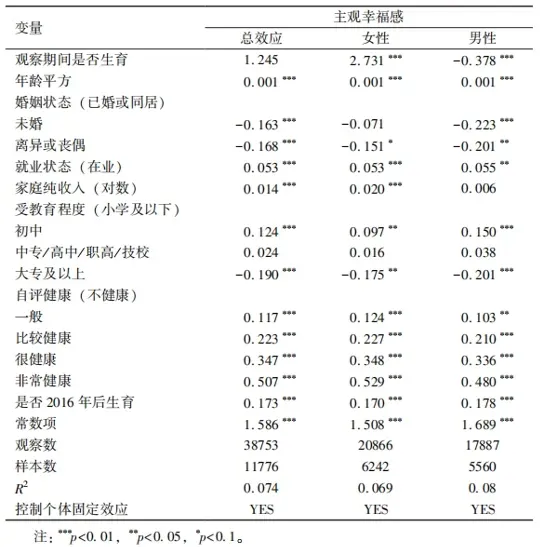

生育事件发生与否对于个体主观幸福感并无显著影响,生育事件对个体主观幸福感的作用存在性别差异。生育事件本身对于女性的主观幸福感有着积极的促进作用,生育过的女性其主观幸福感要比未生育过的女性高2.731,在1%的水平上显著(见表1)。对于男性而言,生育未必是幸福事情。

表1 生育事件的幸福效应:平均效应

(二)生育事件的幸福效应:时长效应

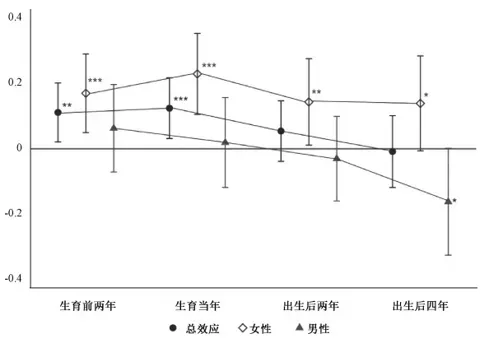

1.生育事件对个体主观幸福感影响的预期效应和适应效应同时存在,在生育事件发生当年,个体的主观幸福感水平达到峰值。

生育事件在发生的两年前就对个体的主观幸福感产生了积极影响,主观幸福感比之前的基线水平提高了0.111。在生育当年,生育事件对个体主观幸福感的影响达到最大,比基线水平高0.124。但是出生后2年,这种影响就不再显著。这种预期效应并不太令人惊讶,作为可预测性的生命事件,在事件发生之前,个体就会对生育事件的未来情况产生预期,仿佛仅仅想到未来孩子的出生就足以令人更幸福,尽管从计划、准备到生育的过程可能需要数年时间。

2.生育事件对女性主观幸福感有积极的促进作用,这种影响的预期效应存在,但适应效应不明显。

从生育事件发生两年前到孩子出生后4年,生育事件对于女性的主观幸福感都一直有显著的积极影响。在生育事件发生前两年,生育事件于女性主观幸福感就存在显著的正向关联,说明生育事件对女性主观幸福感的影响,在生育前的准备期就已经凸显。在生育当年,生育事件对女性主观幸福感的影响系数最大,出生后2年这种影响也依然存在,但系数不仅低于生育当年,也低于生育前2年。生育事件对女性主观幸福感的积极影响一直持续到孩子出生后4年,尽管只在10%水平上显著且系数低于生育孩子出生后2年。这说明,女性对生育事件幸福效应的适应只有部分适应。

3.生育事件对男性主观幸福感没有显著影响,甚至在生育孩子后4年转为负向影响。

如图1所示,对于男性而言,无论是生育前2年、生育当年还是孩子出生后2年,生育事件对男性的主观幸福感都没有显著影响,甚至在孩子出生后4年,生育事件对男性主观幸福感有显著的负向影响。

图1 生育事件的幸福效应:时长效应

(三)就业性质对生育事件幸福效应的调节作用

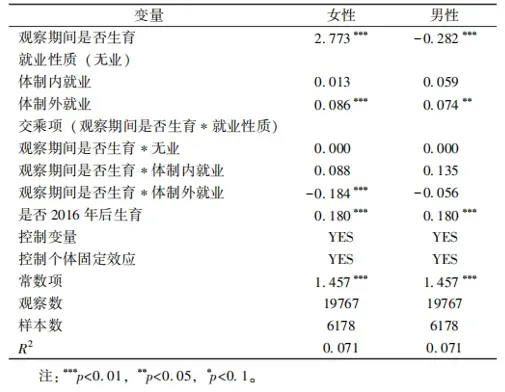

1.就业对生育事件幸福效应的调节作用:平均效应

结果如表2所示,对于女性而言,观察期间是否生育和体制外就业的交互项系数在1%水平上显著,且其方向相反,说明对于女性而言,体制外就业削弱了生育事件对女性主观幸福感的积极促进作用。对于男性而言,我们则未观察到就业性质对生育事件幸福效应的调节作用。

表2 就业性质对生育事件幸福效应的调节作用:平均效应

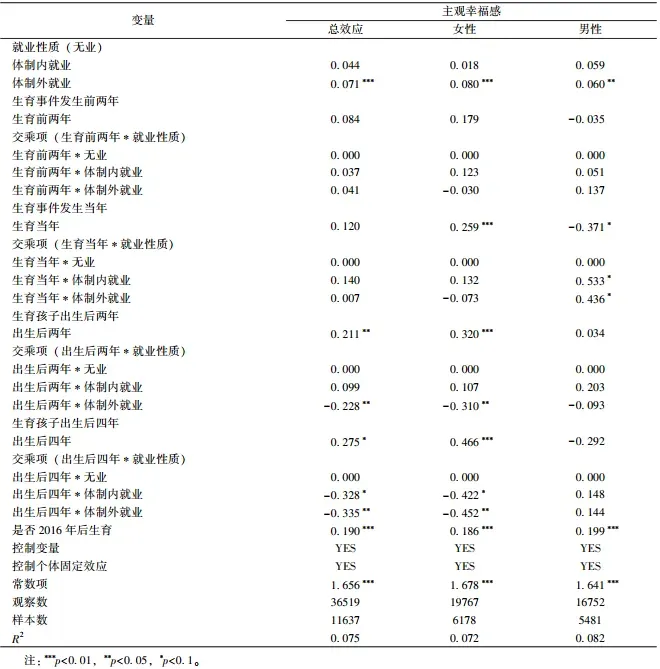

2.就业对生育事件幸福效应的调节作用:时长效应

时长效应中,孩子出生后2年,如果个体为体制外就业,则其生育事件的幸福效应将被大大削弱,孩子出生后4年,无论个体是体制内就业还是体制外就业,生育事件的幸福效应都会被削弱(见表3),但体制内就业对生育事件幸福效应的削弱力度略小于体制外就业。

就业性质对女性生育幸福效应的削弱作用更强。女性组出生后2年与体制外就业的交乘项、出生后4年与体制内就业的交乘项、出生后4年与体制外就业的交乘项都有显著影响,且系数方向相反。说明无论是体制内就业还是体制外就业,生育事件对个体的主观幸福感影响都会有所削弱。对于男性组来说,在生育事件发生当年,就业性质对生育事件的幸福效应有正向的调节作用,且体制内就业相比于体制外就业其调节力度更大。

表3 就业性质对生育事件幸福效应的调节作用:时长效应

三、研究结论

个体对生育事件的期待会对主观幸福感产生积极的预期效益,主观幸福感在生育事件发生当年达到峰值,随后开始随时间逐渐下降,证实了适应效应的存在。在生育事件前后的主观幸福感变化轨迹,也基本遵循着人们的情绪变化规律,无论是强烈的预期效益还是之后的适应效应。

研究还发现,生育的幸福效应存在显著的性别差异。无论是平均效应还是时长效应,生育事件对女性的主观幸福感都有较长时期的积极作用,但是对男性却有负面影响(平均效应)或无影响(时长效应)。而且,性别差异还反映在就业性质对生育幸福效应的调节作用上,说明当工作能允许个体有更多时间用于子女照料,无论父亲还是母亲都能从增强亲子互动和交流中获得更高的幸福感。如果说“母职惩罚”是母亲为生育而损失的就业机会、收入及相应的社会认可,那么“父职惩罚”就是父亲忙于生计而损失的生育的幸福效应、亲情及家庭认可。

生育幸福效应的变化轨迹有助于理解为何低生育率社会中仍然有多数人愿意选择为人父母。个体对生育幸福效应有积极的预期效益是对“拥有孩子”抱有美好的愿望与期许,这种预期效应以及随之而来的幸福感峰值成为多数人选择为人父母的重要驱动力。在个体的生育计划中,一胎生育或许更多地是践行为人父母的人生意义,完成为个体到为人父母的跨越,这让生育事件在生命历程中具有了超经济性。之后在外部条件允许的情况下会进而追求二胎生育带来的幸福感增益。任何孩次的生育都是独一无二的,但是从为人父母的意义上来说,从0到1与从1到n的差别就像“无中生有”与“锦上添花”的差别。正是个体对生育的生命意义和幸福效用的追求筑起了低生育率的底部。

本研究发现有几方面的政策启示。首先,生育促进政策的优先目标应该是保住生育率的底部,继而才是二孩、多孩生育的鼓励。但是,目前有很多社会经济因素在侵蚀这最起码的生育需求,例如房价高企、病态加班等。其次,夫妻双方合作抚养的制度和环境建设,重视男性的积极作用。我国三孩政策出台后,女性生育产假大幅延长,而男性产假几乎保持不变,结果就是提高了用人单位对女性的雇佣要求,进而加剧了女性工作-家庭冲突。此外,我国需要规范劳动力市场,为合作抚养模式创造条件。就业的体制内外差别主要体现在是否有稳定的工作和作息时间,这影响到能否合理安排工作与育儿照料。最后,提倡多样化的工作方式,促进夫妻的合作抚养,如弹性工作时间或线上办公等。简言之,通过重新焕发人类演化中形成的合作抚养优势以夯实生育率的底部是应对低生育率的有效策略。

文献来源张震,马茜.生育的幸福效应——兼论其对低生育率的支撑[J].人口与经济,2024(02):44-60.